DJI Roninは大きく分けて3種類の形状がラインナップされていますが、一体何が違うのか?

それぞれの長所と短所を比較してみたいと思います。

プロアマ問わず、すっかり定番アイテムとなったジンバルですが、普段よく目にするハンドヘルド型(ソフトクリーム持ち)のRS2やRS3と、その小型版RSC2があり、もう一つツインハンドルの吊り下げ型Ronin 2やRonin Mに別れていますよね。

ツインハンドルタイプは、なんとなくプロ仕様というイメージがあるかもしれませんが、実際どんな違いがあるのか?、一応知っておきたいという方へ向けて解説させて頂きます。

では早速始めましょう!

ちなみに、英語では「Gimbal(ギンバル)」と発音しますが、日本では「ジンバル」ですよね。

この記事では違和感無く進めていく為にも「ジンバル」と呼びたいと思います。

何が違う?DJI Ronin3種類を比較

Djiのジンバル、Roninシリーズの比較という事ですが、僕は2016年以降ほとんどの現場でRonin-Mを使っていて、2020年以降はRS2を使っています。

とにかく物凄い速度で技術が進歩しておりますが、それでも形状が一本化されない理由として、やはりそれぞれの形状による強みというのが存在するからだと思います。

この記事では、スペックよりも形状による強みに焦点を当てて解説いたします。

ジンバルとは

ここで説明するジンバルとは電動モーター式の3軸ジンバルを採用しているカメラスタビライザーの事を指します。

現代の映像制作においては既に必需品となっており、安価な製品が次々にリリースされだした事により、ブレのないスムーズな映像撮影はアマチュアにも手の届くものになって来ました。

機械式(非電動)と比較準備やオペレーションが手軽になったこともあり、ミラーレスカメラの普及に比例してコンパクトな設計のものが数多く販売されています。

DJI のジンバル3種類を比較

それでは早速下記の3つのジンバルの長所と短所を比較します。

- DJI Ronin M

- Dji RS2 / RS3 (RS3 Pro)

- Dji RSC2

DJI Ronin M

Ronin M自体が既に過去のものとなっておりますが、従来のRONIN(ハイエンドモデル)の約半分の重量で、16万円ほどで販売されておりました。

両手で持つ吊り下げ式のタイプで、そのほかにも、アップライトモード と言って上下逆さまに持つ使い方や、ブリーフケースモードと言って縦に構えることで狭い場所での撮影が可能になるモードもあります。

長所

- 「軸」からハンドルが離れているのでスムーズな動きが可能 *1

- 別のカメラマンに渡しやすい(バトンタッチ)

- 両サイドのハンドルバーを外したり、グリップを持ちやすい角度に固定できる

- イージーリグとセットで使うことで重さから解放される

- 安定感抜群

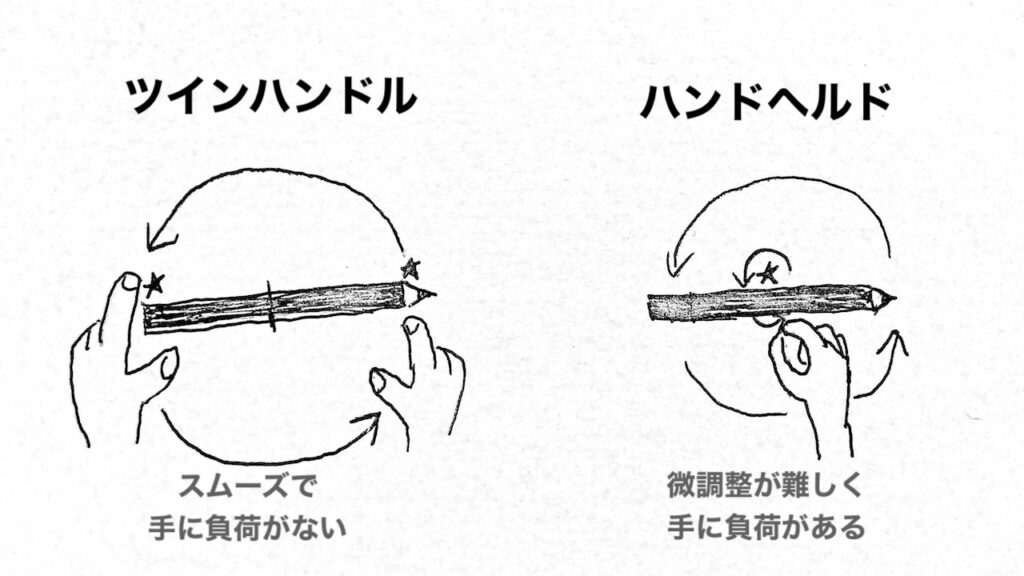

一番大きいのは「軸」との距離です。

これは体感してみないとわかりにくい感覚ですが、ハンドヘルドタイプは軸の真下に持ち手が来るので、滑らかなパンやロール(回転)を行う場合、腕や体をうまく捻る必要があるのに対して、ツインハンドルの場合はゆっくり大回りで同等の動きを再現できる上に正確という、物理的な強みがあります。

そして吊り下げ式ゆえに、ハンドヘルドタイプでありがちな車のワイパーのようなブレが起きにくいという特徴もあります。

(表現がわかりにくくてすみません…)

* 1 上の画像の例で言うと、鉛筆を回転させる時に両手で外側を持った方が精度が高くなるというのと同じです。

短所

- 直接地面に置けない(専用スタンドに置く必要がある)

- 持ち運びが不便

- 腕が疲れる(特に顔の高さをキープする場合)

- 本体に操作ボタンがついていない

- カメラのライブビューを見ることは諦めた方が良い(モニター必須)

- モーターのパワーがそこまで強くないので急な動きに弱い

年式の問題によるデメリットは仕方ないとして、そもそもワンオペを想定してないような作りなので、小規模なプロダクションには向いてないです。

ハンドヘルドタイプは普通に持ってっても顔の高さにカメラが来ますが、吊り下げ方でそれをキープする場合、相当な筋力が必要となります。

ちなみに、ハイエンドモデルのRonin2は90万円を超える怪物なので、そもそも大規模な制作現場しか視野に入れていない機材です。

Dji RS2 / RS3 (RS3 Pro)

ハンドヘルドタイプのジンバルで、Ronin Sの最新モデルという位置付けですが、その完成度の高さは、もはや別次元です。

本体に配置されている操作ボタンやモニターの利便性は勿論のこと、拡張性が高く多機能で、サードパーティー製のアクセサリを追加することで、撮影の幅がさらに広がります。

長所

- モーターのパワーが強い

- バランス調整が簡単

- 顔の高さの撮影でも腕が疲れにくい

- ちょっと置きたい時にグリップ三脚が便利

- 本体の操作ボタンが便利(ジョイスティックを含む)

- カメラのライブビューを有効活用できる

- バッテリーが最大12時間

- 三脚に固定できる

- 吊り下げ式にも対応している

- コンパクトで軽量なので持ち運びが楽

現状最も需要のあるモデルで、全ての最新技術が注がれています。

RS3(RS3 PRO)においても基本はRS2がベースなので、大きな違いはありません。

そしてハンドヘルドタイプの良いところは、オペレーション時に体への負担が少ない事です。

アングルによって持ち方を自在に変えれるので、負荷が分散され、結果的に安定したショットを撮りやすくなるわけです。

あと、バランス調整も含めて準備時間を短縮できるのは大きな利点ですね!

■短所

- 持ち手がセンターなので、車のワイパーのようなブレが起きやすい

- イージーリグなどでそのまま吊るせない(カスタムによっては可能)

悪い点がほとんど見当たらないのが最近のハンドヘルドジンバルです。

Ronin Sまでは重量など色々問題点はあったものの、RS2で全て解決し、一旦完成された感があります。

関連記事

»【保存版】10分で解るDji RS2の全機能 – このジンバルで出来る事

DJI RSC2

本体重量は1.2kgという軽さ!

もちろん多彩な機能はしっかり備わっている、携帯性に優れたジンバルです。

RS2と同じハンドヘルドタイプの小型版なので、オペレーション上の勝手は変わりません。

なので、主にスペックや仕様上の違いについてご紹介します。

長所

- 折りたたみ状態で吊り下げモードの撮影が可能

- とにかく軽い(1.2kg)

- 最大積載量3kgなので、フルサイズ機も載せれる

- バッテリー駆動時間は14時間

- 価格が安い(¥47,300)

初めて折りたたみ式設計を導入されたモデルで、 いろいろな撮影シーンに対応できるだけでなく、デバイスをよりコンパクトにできるので保管時や移動時に便利です。

手軽にジンバル撮影を楽しみたいという方に向いているモデルですが、RS2と同時期にリリースされた製品ですので、安定性に関しては間違いありません。

短所

- レンズが重いとファインダーがアームに干渉する

- モニターが小さい

- バッテリーが取り外しできない

旅行先で手軽にVlogを撮りたい方には向いているコンパクトさです。

積載量が3kgなので重たいズームレンズなどを載せるのには向いてませんが、機動力の高さはNo.1です!

3種類のジンバルの、長所と短所をご紹介させて頂きました。

今の時代、ハンドヘルドタイプを中心に開発が進んでいることに変わりはないので、今後購入されるのでしたら、RS2やRS3などのハンドヘルドタイプがおすすめです。

購入時の注意点

ジンバルだけに関わらず、機材選びの際は機動力を重視すると良いです。

必ずしも大は小を兼ねるわけではないので、自分が行う撮影の規模に合わせて適切な機材を選択する必要があります。

特にセッティングにかかる手間や、重量などはモチベーションを削ぐ要因にもなるので、慎重に検討したほうが良いです。

例えば、RS2には「Proコンボ」という、2万円アップで色んなアクセサリーが付いてくるパックが有りますが、そのシステムが自分にとってプラスになるのか、マイナスに働くのか、考えてみると良いです。

関連記事

»ジンバルを使った動画撮影に特殊な機能は必要無い【基本は保守的】

まとめ

Djiのジンバルについて、ハンドヘルド型2種類とツインハンドルの吊り下げ型1種類を比較させて頂きました。

おそらく、今後ジンバルを購入される方の大半はハンドヘルドタイプを選ばれるでしょうし、それで正解だと思います。

そもそも吊り下げ型がハイエンドモデルとして桁違いの金額なので、視野に入れる必要もないですね。

ただ、なんとなく吊り下げ型への憧れや、違いについて気になられていたのなら、オペレーション上の勝手と「軸と持ち手」の関係などがスムーズさに影響するという事は上記でお伝えしたとおりです。

しかしハンドヘルド型も、サードパーティー製のアクセサリーを活用する事で、欠点を補うことも可能ですから、結局ハンドヘルド型が今後も強い事は間違い無いですね!

そういうちょっとした疑問のお話でした。

ではまた!

Djiのウェブサイトはこちら