近頃の動画カメラでは4:2:2 10bitの記録が一般化してきていますが、4:2:0 8bitと比べてどんな違いがあるのか今ひとつピンとこないですよね。

一言で言うと「圧縮方法」の事になるのですが、その説明をするにあたって出てくるクロマサブサンプリングやYCbCrなど、難しい言葉が多すぎます。

なので10bitの方が良質であるということ以上の細かい話は敬遠しがちだったりしませんか?

これそもそも何て読むの?

フォートゥートゥーって読みますよ!

この記事は、一つ一つの言葉が表す意味を理解することで、今までスルーしてきた内容を一気に理解して、モヤモヤを吹っ飛ばそうというものです。

しっかり理解することで、今後の機材選択や撮影フォーマットの選択に自信が持てるようになりますので、是非マスターしておきましょう!

カメラの4:2:2 10bitと8bitの違い

4:2:2 10bitと8bitの違いの説明でよくピクセルが並んだ図を見かけますが、そこに行く前に下記の3つの言葉の意味を理解しておく必要があります。

- bit深度

- YCbCr

- クロマサブサンプリング

うっかりスキップしてしまいそうな内容ですが、耐えて下さい!

この3つがゴッチャになっていると、途中で混乱してしまいます。

それぞれ独立した内容でありながら深く関係している内容なので、一つずつ理解しておきましょう。

順番に解説していきます。

「bit深度」による階調の滑らかさ

8bitとか10bitの「bit」というのは1ピクセル当りに割り当てるデータ量のことで、下記の言葉でも表現されますが意味は全て同じです。

- ビット深度

- 色深度

- ピクセル深度

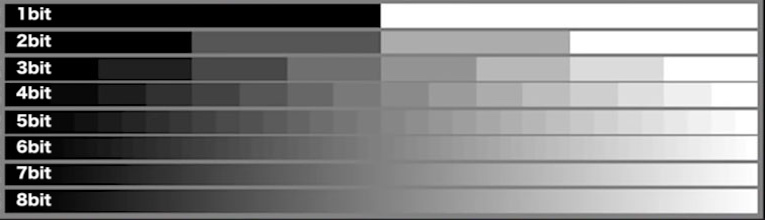

上記の図(輝度)で言うと、黒から白の間に何段ステップがあるのか。

例えば、一番上の1bitが1ステップ(2色)なのに対して8bitは255ステップ(256色)で表現出来るように、bit深度が大きくなるにつれて色の階調表現が豊かになります。

ちなみに10bitの場合8bitをはるかに上回る階調表現の豊かさを持ち合わせておりますが、我々が普段使っているPCモニターの規格は大半が8bitまでの対応なので、上の図に加えてもその違いは見てわかるものではありません。

ここではまずファーストステップとして、bit深度が深くなる事でデータ量が多くなり、階調が豊かになるということだけ理解できれば大丈夫です。

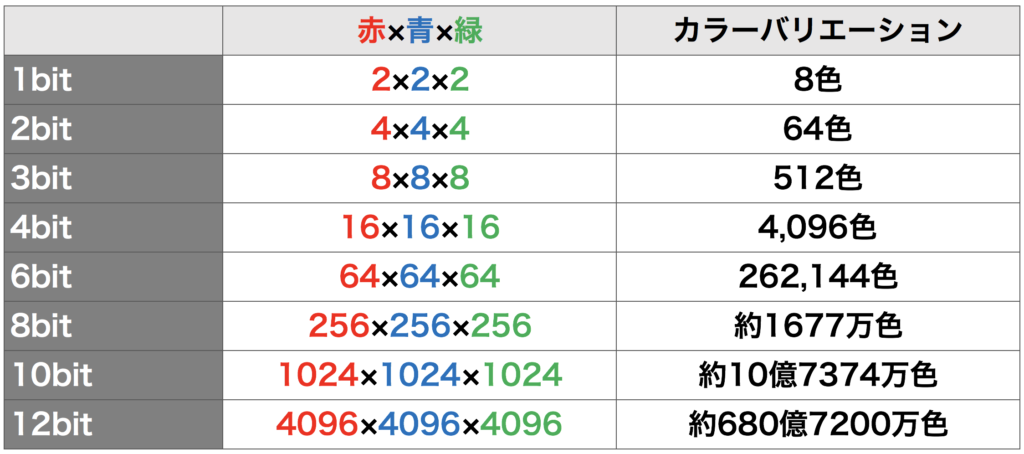

さて、更に発展した話になりますが、例えば8bitの場合色のR,G,Bで表現すると256色になり、それぞれの組み合わせで1ピクセルあたり約1677万色を表現出来るということになります。

そして10bitの場合はR,G,Bそれぞれで「1024色」を表現できますので、その組み合わせで約10億7374万色を表現出来るということになります。

繰り返しますが、1ピクセルあたりです。

この2bitの差がとんでもなくデカく、映像クリエイターが10bitに拘るのもそういう理由です。

因みに12bit RAWだと約680億7200万色ということで、なんだかもう反則みたいなもんですよ笑

メリットとして、階調表現が豊かになる分、バンディングなどの色むらが少なくなる事が挙げられますが、デメリットとしては、当然データが重たくなるので、ストレージとハイスペックな編集環境が必要になります。

YCbCrとは?

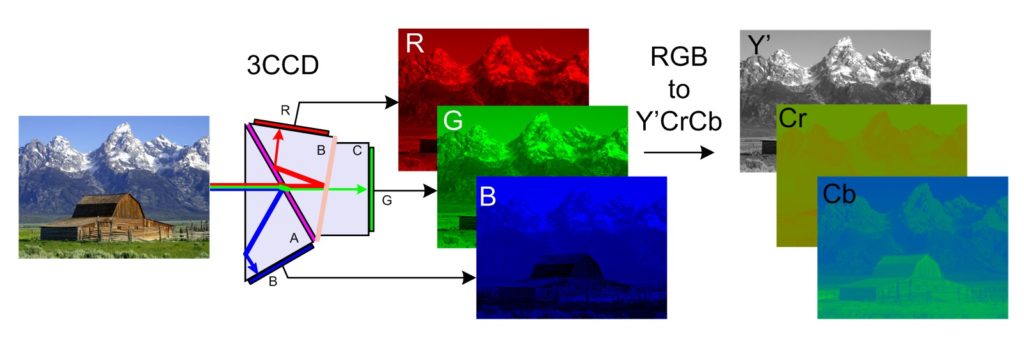

デジタルビデオの記録方式として使用されているのがYCbCrで、YUVやYPbPrというという似た言葉もありますが同義と考えて頂いて問題ありません。

画像はRGBで構成されていますが、映像はYCbCrというわけです。

意味は下記の通りとなります。

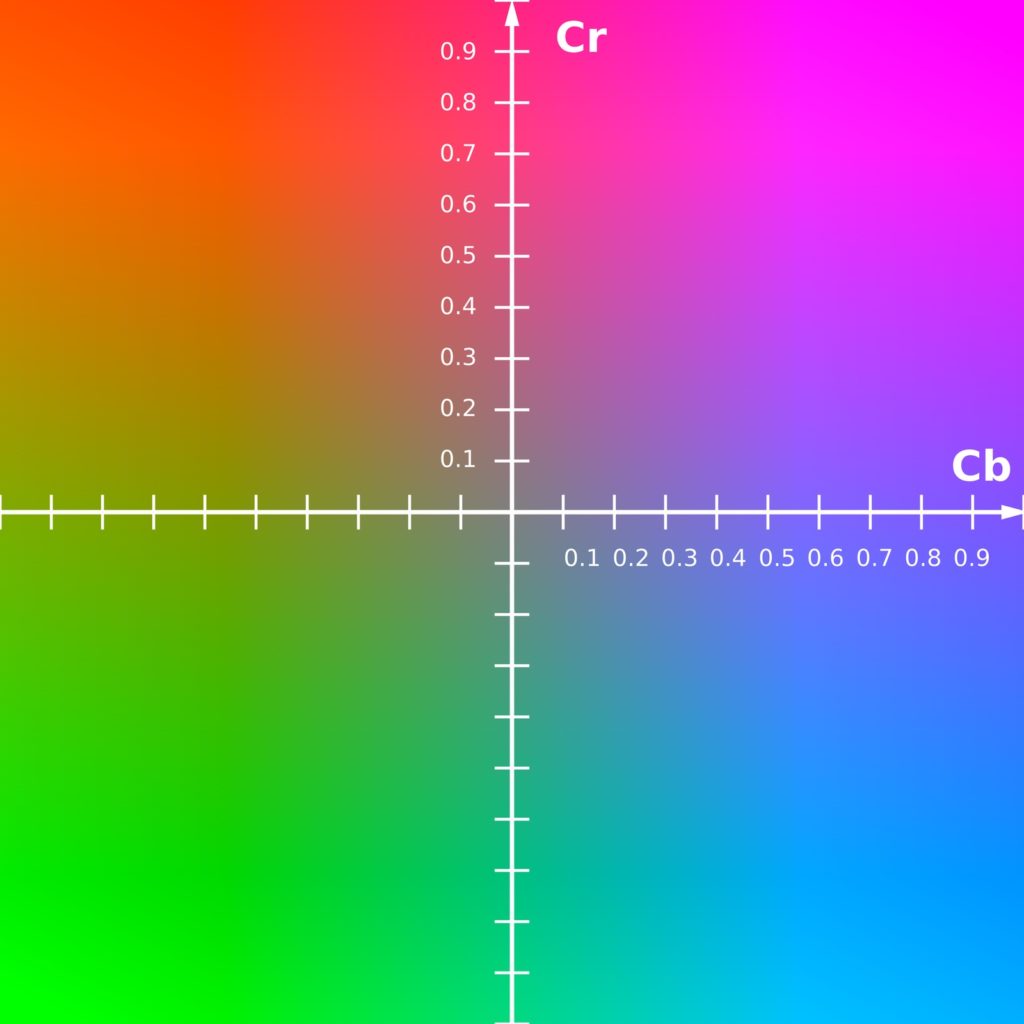

- Y→輝度(Luma)

- Cb→青差(Chroma blue)

- Cr→赤差(Chroma red)

RGBの感覚がどうしても抜けなくて、「あれ?緑はどうやって表現するの?」って思われるかもしれませんが、下記の色差マップで示されるように、YとCbとCrの三つで色は表現出来るのです。

MPEGなどの動画形式ではRGB方式ではなくYCbCr方式で色情報を記録しており、理由はYCbCrの方がRGBで表現する場合に比べ、画像のデータ量削減が容易だからです。

この「データ量削減」と言うのが次に説明するクロマサブサンプリングに関係します。

因みに輝度(Luma)が「Y」と表記される理由は、CIE表色系で表した場合の輝度がY軸に当たることからです。

クロマサブサンプリングとは?

クロマサブサンプリングとは、動画のデータを効率よく削減する技術の事です。

要するに圧縮方法ということです。

その削減の仕方の比率を表現したものが、よく見かける下記の表記です。

- 4:4:4

- 4:2:2

- 4:2:0

人には輝度の変化には敏感だが、色の変化には鈍感であるという性質がある。 これは目の構造によるものだが、この性質を利用すれば人間に認識しづらい領域をカットすることでデータ量を削減できる。 画像をRGBではなくYCbCr形式で表現したのは、この性質を利用するためである。 すなわち、輝度Yの成分は削減できないにしても、色差Cb/Crの成分ならある程度間引いてしまっても、人には同じ画像に見えるのである。

参照:YCbCrとクロマサブサンプリング

輝度はそのまま残しておいて、色差Cb/Crの量を間引いて軽くしてしまおうという技術です。

しつこいかもしれませんが、「動画を軽くする為の技術」の話です。

更に言うと「動画圧縮の一つです」

さて、ではどんな仕組みかを順番に説明いたします。

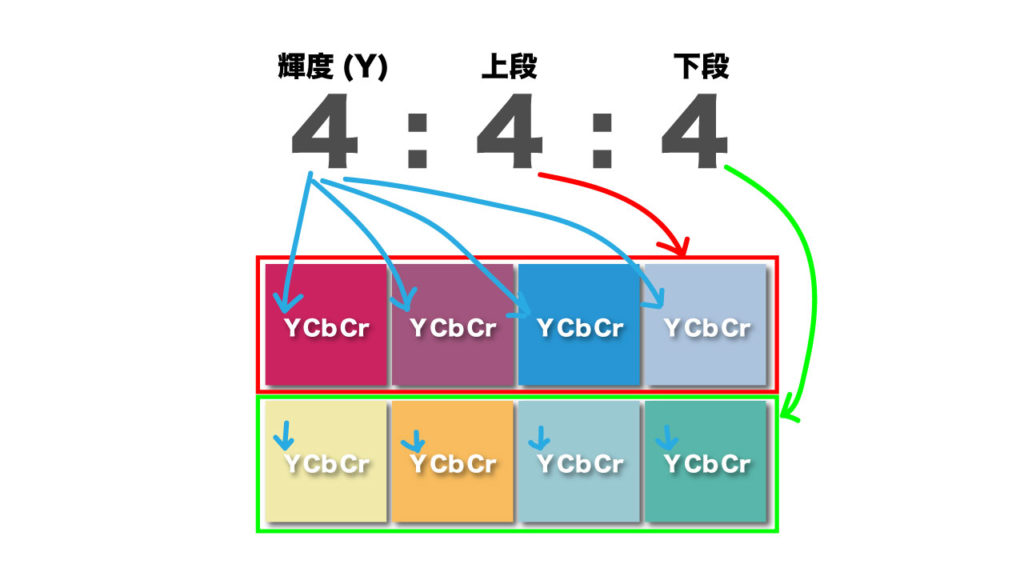

4:4:4

クロマサブサンプリングは横4ピクセル×縦2ピクセルの範囲で行われますが、これが基本単位なので、そこは何も考えず受け入れてしまいましょう。

左の数値は輝度(Luma)を表しておりクロマサブサンプリングの場合全てのピクセルにおいて輝度の情報は保有されますので、この数字が4以外になる事はありません。

真ん中の数値は上段に記録された色差(Chroma)情報の数です。

この場合全てのピクセルに色差情報が記録されます。

右側の数値は下段で上段と同じことが起きている回数を表します。

「どう言うこと?」ってなると思うんですが、この場合上段と同じく4つのピクセルに色差(Chroma)情報が記録されたので「4」と解釈します。

よって4:4:4は無圧縮の状態であり、高品質ですが一番大きいタイプのデータとなります。

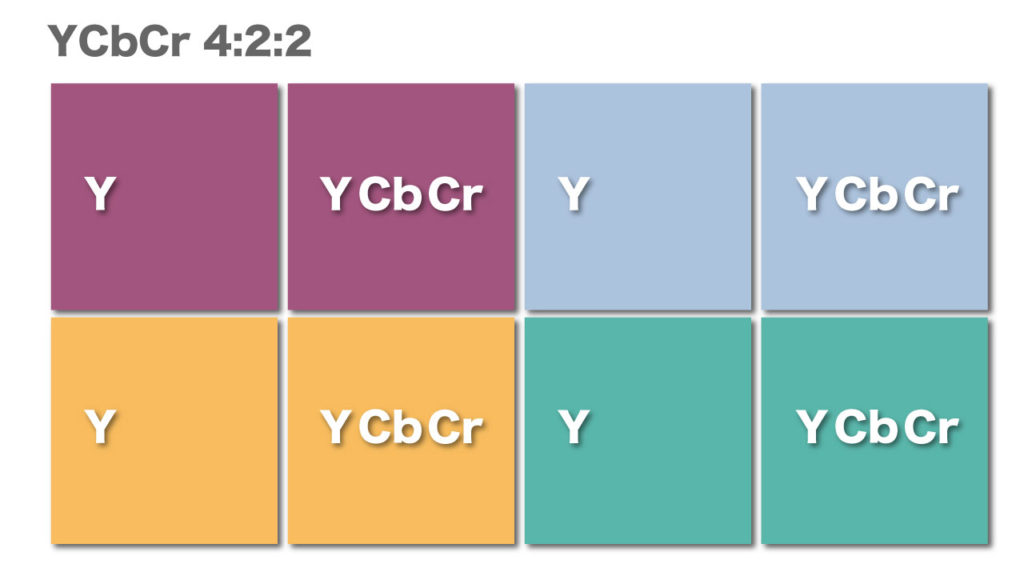

4:2:2

ようやくお出ましです。

本記事のタイトルにある4:2:2ですね!

代表的なカメラで言うと、SONY α7sⅢ、LUMIX GH6、EOS R3などで内部記録できるサンプリング形式です。

まず、全てのピクセルにおいて輝度の情報は保有されますので、どこを見ても「Y」と書かれているはずです。

続いて、上段で記録された色差情報は2つで、それぞれ隣のピクセルにコピーされます。

そして下段でも色差情報は2つ記録され、その情報は隣のピクセルにコピーされましたので、4:2:2となるわけです。

4:4:4と比べると半分のデータ量ですが、それでもありがたい情報量なので注目されているわけですね!

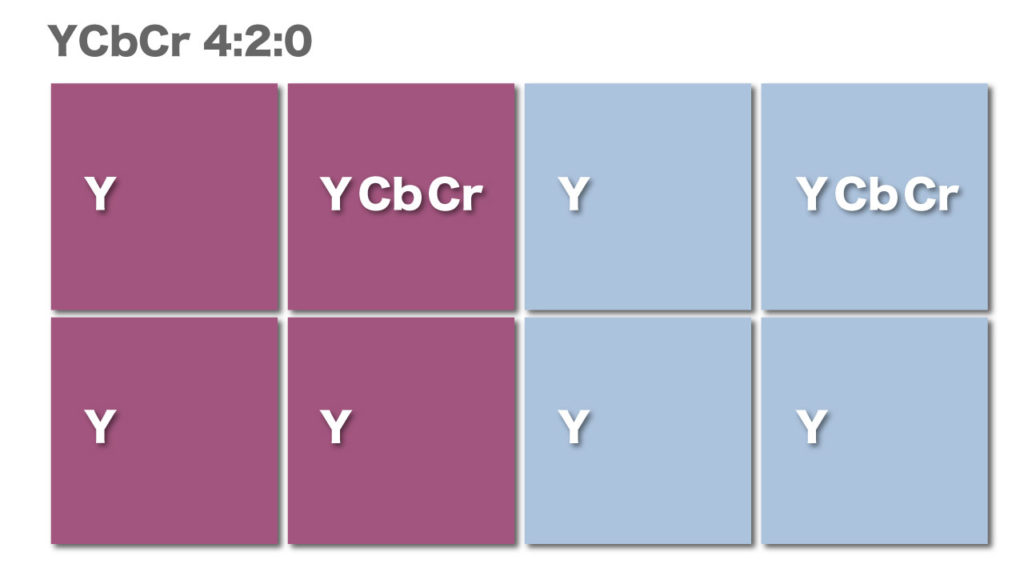

4:2:0

これが一般的なサンプリング方式です。

もう一目瞭然かと思いますが、例のごとく輝度は全てのピクセルに記録されています。

続いて上段で記録された色差情報は2つで、それぞれ隣のピクセルにコピーされます。

そして下段では色差情報が一切記録されませんので、上段のピクセルから色差情報がコピーされます。

よって4:2:0となるわけです。

世の中の殆どの映像がこのサンプリング方式で、4分の1のデータ量で見た目がそれほど崩れないということで何十年も使われてきています。

しかしこんなに派手に削っちゃって大丈夫なもんなのかね?と疑問に感じざるを得ませんが、「人には輝度の変化には敏感だが、色の変化には鈍感である」ということで開発された技術ですから、各ピクセルが保有している輝度情報が有効なことで割と柔軟に表現できていたりするわけです。

試しに輝度だけ変えてみた図が下記です。

どうですか?確かにこれだけでも表現の幅が広いことがわかりますね!

と言うことで

- bit深度による階調の滑らかさ

- YCbCr

- クロマサブサンプリング

この3つをご理解頂けましたでしょうか?

特にbit深度とクロマサブサンプリングがごちゃごちゃになってしまうことがあるかもしれませんが、bit深度はあくまでも「1ピクセル内の話」という風に分けて考えましょう。

そしてYCbCrはクロマサブサンプリングに適したビデオの記録方式ということですね!輝度だけ独立させておくことで、こんな軽量化が実現するのですから、そりゃ動画がRGBじゃないのも理解できますよね。

まとめ

なんとなくは解るけど、”人に説明するのは難しいランキング”の上位に入ってそうな話題でしたが、新しい発見はございましたでしょうか?

正直これを知ったところで、直接業務に役立つかは微妙ですが、これから更にカメラが進化する上で、スペック表を見た時にパッと理解する為には必要な知識かと思います。

❶ Bit深度が作品に及ぼす影響としては、8bitよりも10bitの方が階調表現が豊かなので、バンディングが発生しにくいという利点があります。

❷ クロマサブサンプリングに関しては、4:2:0のように大半のデータを間引いているサンプリング方式だと被写体のエッジ(輪郭)がぼやけてしまうので、クロマキー合成を行うのには向いていませんが、一般的な映像は大半が4:2:0ですし、十分なクオリティはあります。(人気のα7Ⅲも4:2:0ですよ!)

❸ そしてYCbCrはクロマサブサンプリングに適したビデオの記録方式ということでした。

この3つは同時に語られることが多いので、あべこべになりやすいのですが、少しでも整理して頂けたなら幸いです。

ではまた!

こちらの記事も合わせてご覧下さい。

»カラーグレーディングの基礎【方法や手順はどのソフトも同じ】