HLGとは何なのか?

SONYαシリーズで動画撮影されている方で、なんとなくHLGを使用されている方って割と多いと思います。

ただ、HLGで撮影すると及第点を取れるので、とりあえずHLG使っとくか!っていう流れはあると思いますが、なぜそのピクチャープロファイルを使っているのか自分でも説明が出来なくて、モヤモヤされているという方居ませんか?

この記事では、そんなモヤモヤを抱えられている方へ向けて、HLGをわかりやすく解説させて頂きます!

勿論HLGは多くのカメラメーカーが採用していますので、SONYユーザー以外の方にも参考にして頂ける内容です。

まず、HLGに関しては、そもそも放送用に開発された規格なので、軽く調べてみると、難しい話ばかりが出てきて、逆に混乱してしまい「自分には関係ない話なのでは?」とシャットアウトモードになってしまうと思うんですよ。

シネマティック目指してるのに、テレビ放送用とか言われると萎えるわ〜

Logから逃げてるみたいでなんか負い目を感じる。。。

プロの人に「そのHLGの使い方は間違ってる!」とか思われてたら嫌だな~

HDRとかSDRって、ぶっちゃけ自分には関係なさそう。

でしょうか?

実際そこまで難しく捉える必要はなくて、大切なのはカメラの性能を存分に発揮して綺麗な映像を撮る事に尽きます。

なのでHLGで綺麗に撮れるのなら、そもそも何の問題もないわけです。

ただし、遅かれ早かれ必要になってくるのは、その判断の「裏付け」というわけです。

何を判断材料にしてその制作フローにしているのかは、自分自身が理解しておかないと気持ち悪いですからね!

そして大半の方が、HDRディスプレイ用の映像を作りたいが為にHLGを使うのではなくて、Youtubeなどで公開する自分の作品用に考えられていると思いますので、この記事では、後者の考え方を軸にHLGについてご紹介していきます。

この記事では、「納得してHLGで作品作りを続けることが出来る!」というところを目標に、前後編に分けて解説していきますので、是非お付き合い下さい。

どうしてもボリュームがある内容なので、2記事に分かれてしまいますが、前編ではHLG(PP10)で撮影するメリットについて、プロファイルの開発背景と合わせてご紹介いたします。

では早速いきましょう!

*PP10とはSONYのカメラでHLGを選択する時のプロファイル番号です

HLG(PP10)とは?動画撮影におけるメリットと技術的裏付け

まずはHLGの基礎知識と、なぜみんなHLG(PP10)で撮影をするのか?というお話です。

開発の経緯から見えてくるメリットにも触れていきます。

- HLGとは何か?

- なんでみんなHLGで撮るの?

- 開発の経緯から見るHLGのメリット

HLGとは何か?

HLGはITU(国際電気通信連合)が定めた規格Hybrid Log Gammaの略です。

英国BBCと日本のNHKが”TV放送用に”共同で開発したHDR形式で、HDRTVへのHDRコンテンツの配布に使用されるガンマカーブの1つです。

何と何のハイブリッドなのかと言うと、「Rec709」と「Log」のハイブリッドです。

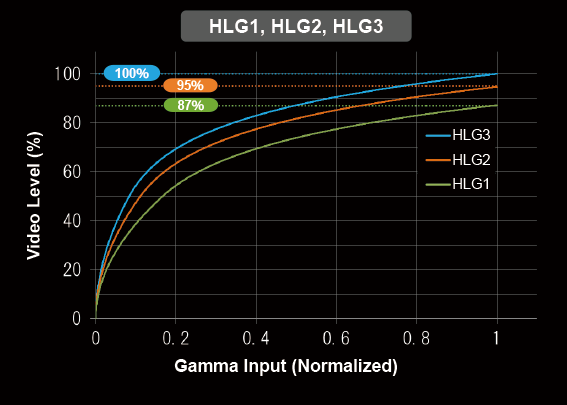

どういう仕組みかと言うと、0%(黒)から約70%まではRec709のカーブなので、妥当なコントラストが得られますが、約70%以降はLogタイプのガンマになるので、Rec709よりはるかに大きいダイナミックレンジで収録が可能となります。

それの何が良いのかと言うと、普段我々が使っている従来のRec709TVモニターでも映像が破綻せずに見えるという点が挙げられます。

通常よりも若干暗くてフラットに見えますが、一般家庭の視聴者にとって、その映像は問題なく視聴できます。

当然HLGをサポートするHDRTVで見る場合、圧縮されていたハイライトの部分が引き延ばされて、より大きなダイナミックレンジの表現が可能となります。

と、ここまでが、HLGの出生理由と存在理由になります。

なんでみんなHLGで撮るの?

テレビ放送用って聞くと、畑違いな気がしますし、それだったらHLGで撮る意味って何なのさ?ってなりますよね。

でも世界中のクリエイターがHLGで撮影して作品を作ったりしますよね。

なんなら映画を撮っている人もいますし、正直この流れに関しては、開発側やカメラメーカー側も予想外だったのではないでしょうか。

カラーグレーディングというプロセスが急速に一般化し、個人ユーザーがLog撮影を行うようになり、ソフトウェアメーカー側も、例えばPremiere Proが2015年にLumetriカラーパネルを搭載するなど(それまではSpeedGradeというアプリケーションと分担していた)映像を取り巻く環境は目まぐるしく進化しています。

当然Logの開発も並行して進むわけですが、Logはあくまでもポストプロダクションを想定したもので、一般ユーザー向けに開発されるものではない為、扱いが難しく、一眼/ミラーレスを主に使うハイエンドユーザーとビギナーの格差を生んでいたかもしれません。

そこで目を付けられたのがHLG。

そもそも一眼を使った動画はボケ感もあるし、それだけで十分綺麗で、唯一難点といえばデフォルトのプロファイルで撮影するとコントラストが強くて雰囲気を損なってしまうというぐらいだったので、そこさえクリアできれば別にLogじゃなくて良いという話なんです。

なのでほぼ撮って出しで使えてコントラストがちょうど良いHLGが使われ始めたのは、そういう経緯があるのではないかと思います。

確かにHLGは手軽なんですよね!

不慣れなLog収録後グレーディングでグズグズになってしまうぐらいならHLGを選択した方が断然良いです。

また、一般的な8bit 4:2:0の撮影だと、Logよりもバンディングに強いこともあるので尚更です。

*通常8bitだと256ステップのグラデーションを表現できますが、最大ビデオ出力レベルの関係でSONYのHLG1では191ステップ、HLG2は208ステップ、というようにバンディングが起きやすいプロファイルもあります。

10bitのHLGが喜ばれる理由はここですね!

参考記事

»4:2:2 10bit動画の仕組みを解り易く解説【YCbCrが理解できる】

開発の経緯から見るHLGのメリット

ITUの規格として、テレビ、モニター、カメラに広く互換性を持つHLGは、従来の目的から考えても相当有利です。

HLGは放送用と言いますが、多くの民生機やプロ用のカメラに搭載されておりますので、撮った映像をHDR対応のTVで楽しむ事は当然想定されています。

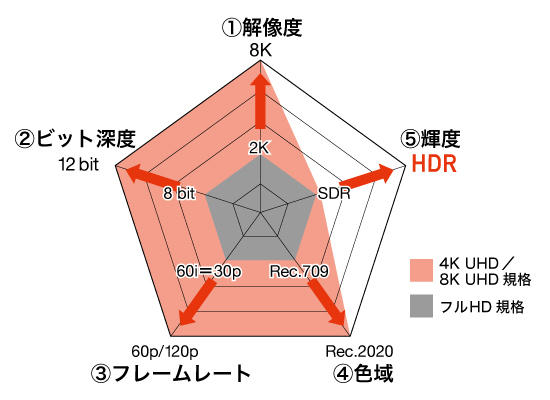

HDR(ハイダイナミックレンジ)環境は、従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)に比べてより広い明るさの幅を表現できることから、今後間違いなく浸透していくことでしょうし、今はモニター環境がHDRじゃないのでその恩恵を感じることができないにしても、HLGで撮った映像は今後日の目を見る時が必ず来るはずです。

因みに、ここで出てくる”SDR”とは、要は現行のBT.709やBT.2020のモニター環境のことを指しており、世の中のほとんどがこれに該当しています。

ちょっとややこしくなったと思うので、一旦整理します。

SDRというのは、上記の図にある通り「輝度」の基準が”通常”の映像規格です。

対してHDRというのは「輝度」で突き抜けている映像規格です。

両者とも輝度以外は高画質の条件を満たしておりますが、唯一「輝度」の違いで分けられています。

そしてHLGは何なのかと言うと、撮影したデータを通常のRec709 TV(SDR)で見る場合でも、問題なく見れる & HDRTVで見た時はHDR素材としてその真価を発揮するという万能プロファイルのことです。

この辺りがややこしいのですが、これはHLGが開発された経緯や本来の用途に関することなので、ザックリ抑えておけばOKだと思います。

でもやっぱり気になるのは、本来の用途ではない使い方してて大丈夫なのか?と言う点や、扱い方の部分ですよね!

そこに関しては、後編で詳しく解説いたします^^

後編はこちら!

»HLG(PP10)で撮影するメリットと技術的裏付け:後編【 露出設定とカラー】

まとめ

HLGが放送用の規格として開発されたことは、既にご存知だったかもしれませんが、そのプロファイルを使ってSDR環境用に映像制作を行うのって、何か間違ったりしてないかな?という点に関しては、HLGが従来のRec709TVモニターでも映像が破綻せずに見えるように開発されている事からも問題ないと言えますし、そもそもSDR環境用に書き出すのであれば、元の素材が何であれ、仕上がった映像がそれ以上どうにかなるわけでもないので、問題無しという事です。

なので、LogではなくHLGを使ってインスタントに作品を作る事に関しては、「有り」という結論です。

そして、HLGを知る上で外せない「HDR」と「SDR」の概念も併せて理解する事で、カメラメーカーを含む映像業界が何処に向かおうとしているのか?はたまた向かわせようと目論んでいるのか(笑)という全体像が見えてくると思いますので、それを知った上でチョイスしているHLG撮影ということであれば、自信を持って頂けるようになるのではないでしょうか。

後編では、具体的な撮影方法や、色域の選択、カラーグレーディングをする場合、などにも触れていきたいと思います。

おそらく後編の方が興味のある内容かと思いますが、前編でお伝えした内容無しにHLG撮影の合理的根拠は語れないので、ややこしい話ではありますが、一部だけでも心に止めといて頂ければと思います!

ではまた^^